Советская власть, в том числе Сталин, считали старое офицерство, оставшееся в стране после Гражданской войны, потенциальной угрозой для себя. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин.

Как пояснил историк, репрессии против военспецов Красной армии в 1930-1931 годах были вызваны опасениями властей в их нелояльности. По окончании Гражданской войны на территории Советской России оказалось не менее 110 тысяч бывших офицеров Русской императорской армии.

На это накладывалось то, что ко второй половине 1920-х годов численность всего кадрового состава РККА была ниже этой цифры и достигала лишь около 98 тысяч человек (куда входили свыше 10 тысяч бывших офицеров). Среди этих 110 тысяч «бывших» оставались десятки тысяч ветеранов антибольшевистских армий (на особом учете ОГПУ к 1 сентября 1924 года состояли 50,9 тысячи бывших белых офицеров и чиновников). По словам Ганина, во время Гражданской войны большевистский режим стремился использовать знания и опыт таких специалистов, а после ее завершения эти люди в массе своей оказались на обочине жизни, были удалены со сколько-нибудь значимых постов и переведены на преподавательскую работу или вовсе уволены из армии.

Плакат Виктора Дени «Враги пятилетки»

Отношение самих военспецов к власти было соответствующим. В РККА служили не только те, кто сразу и добровольно пошел за большевиками, но и бывшие белогвардейцы, позднее попавшие в плен или перешедшие на сторону красных, то есть потенциально нелояльные люди или во всяком случае те, кто имел опыт организованного вооруженного сопротивления красным.

Да, многие из них приняли советскую власть и сотрудничали с ней, но было немало тех, кто относился к большевикам враждебно, ждал падения установленного ими режима, искренне ненавидел советскую власть за собственное бесправие или понижение социального статуса, преследования офицерства, гонения на церковь, борьбу с крестьянством, утрату прежнего жизненного уклада и многое другое

Раскрутка дела

Ученый отметил, что изначальными фигурантами дела «Весна» 1930-1931 годов были не военные, а украинские крестьяне. Ганин пояснил, что «Весной» была названа агентурная разработка, начатая в июле 1930 года Конотопским городским отделом ГПУ в отношении кулаков из местного населения, якобы связанных с предыдущим вымышленным делом «Союза освобождения Украины» и причастных к повстанческой организации.

Летом 1930 года разработку закончили, но началось следствие по делу с тем же названием, в котором, в соответствии с указаниями из Москвы, появились фигуранты из числа бывших офицеров. По мере разрастания дела росло количество таких лиц и их должностной статус. «В целом по делу проходило даже больше гражданских, чем военных, тем более что гражданскими считались и бывшие офицеры, не служившие на момент ареста в Красной армии», — рассказал Ганин.

По словам историка, ответственность за фабрикацию дела «Весна» несут видные украинские чекисты тех лет — начальник секретно-политического отдела ГПУ УССР Г. С. Люшков, начальник Особого отдела Украинского военного округа И.М. Леплевский, председатель ГПУ Украинской ССР В.А. Балицкий, а также подталкивавшие их из Москвы председатель ОГПУ СССР В. Р. Менжинский, его заместитель Г.Г. Ягода и стоявший за всеми ними И.В. Сталин.

Интриги на Лубянке

Однако в ОГПУ были и противники подобных действий. Прежде всего это начальник Особого отдела ОГПУ Я.К. Ольский, 2-й заместитель председателя ОГПУ С.А. Мессинг, полпред ОГПУ по Московской области Л.Н. Бельский, начальник Главной инспекции по милиции и угрозыску ОГПУ И.А. Воронцов.

Генрих Люшков — в 1931 году начальник секретно-политического отдела ГПУ Украинской ССР

Фото: Cyclowiki

Ганин отметил, что они руководствовались не состраданием к невинно арестованным, поскольку «оппозиционеры» сами участвовали в фабрикациях дел, а логикой аппаратной борьбы за власть в чекистском ведомстве. В результате все они лишились в итоге не только должностей, но и службы в ОГПУ. На другую должность был переведен еще один противник операции «Весна» — начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ Е.Г. Евдокимов.

Дело было построено на основе масштабных фальсификаций, содержало противоречивые и абсурдные показания, неоднократно менявшиеся по указанию следователей, не имело никаких вещественных и независимых от следствия документальных доказательств. Следователи не стремились к особой достоверности. Никаких улик, компрометирующих документов и материалов, кроме стандартных вынужденных признательных показаний арестованных, весьма поверхностных и противоречивых, в делах арестованных нет.

Ганин рассказал, что значительная часть признательных показаний по делу «Весна» была сфальсифицирована следователями или получена от арестованных под давлением в результате обмана, шантажа, издевательств и пыток. В частности, о методах воздействия на арестованных известно из их жалоб, а также из негласного внутрикамерного наблюдения 1930-х годов, зафиксировавшего разговоры репрессированных.

Однако в итоге дело «Весна» пришлось свернуть, не состоялось и показательного судебного процесса. Ганин объяснил этот факт аппаратными интригами внутри ОГПУ и новыми решениями руководства страны. «Грандиозные всесоюзные успехи украинских чекистов в "раскрытии" дела компрометировали центр — получалось, что на местах работали лучше, — сказал историк. — Поэтому центральный аппарат ОГПУ выступил против раскручивания дела во всесоюзном масштабе и начал проверку уже полученных показаний. Разумеется, в условиях фабрикации таких показаний опровергнуть их ничего не стоило».

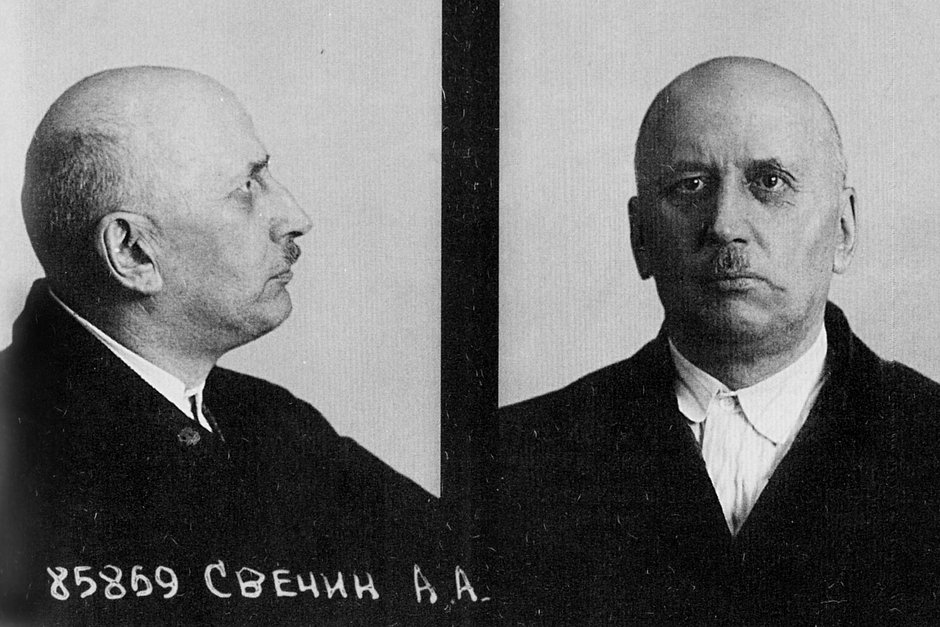

Тюремное фото русского и советского военачальника, военного теоретика, публициста и педагога генерал-майора Русской императорской армии Александра Свечина

Фото предоставлено Андреем Ганиным

В июне 1931 года на совещании хозяйственников генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин провозгласил новый курс в отношении старых специалистов, так как «период разгара вредительства» завершился и старая интеллигенция повернулась в сторону советской власти. В июле 1931 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о недопустимости арестов специалистов, в том числе военных, без согласия соответствующего наркома.

Новой задачей провозглашалось привлечение старых кадров, а не преследование их. Первая волна массового террора пошла на спад.

Однако материалы «Весны» не затерялись в архивной пыли — показания начала 1930-х годов были использованы при фабрикации дел периода Большого террора