Екатерина II Великая правила Россией 34 года и сделала ее великой европейской державой. Продолжая реформы Петра I Великого, она дала новый импульс развитию нашей страны, но ее преобразования, как это часто бывает в русской истории, имели противоречивые последствия. «Лента.ру» вспоминает, как немецкая принцесса из захудалого княжеского рода стала самой успешной правительницей Российской империи и дала свое имя целой эпохе в ее истории.

Детство и молодость

Екатерина II (Екатерина II Алексеевна, Екатерина Великая; урожденная София Августа Фредерика Анхальт-Дорнбургская, позже — Анхальт-Цербстская) родилась 2 мая (по григорианскому календарю) 1729 года в городе Штеттине в Пруссии (ныне город Щецин в Польше). Ее родителями были князь Христиан Август Анхальт-Дорнбургский и принцесса Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская, происходившие из захудалых, но знатных немецких родов и находившиеся в близком родстве с датским, прусским и шведским королевскими домами. В детстве Фике (так ее называла мать, от нем. Figchen — маленькая Фредерика) получила добротное домашнее образование, знала несколько иностранных языков, была активным, непосредственным и любознательным ребенком.

В 1743 году тогдашняя российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I Великого, выбрала Софию Августу Фредерику в невесты своему племяннику. Наследник российского престола Петр Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) приходился будущей супруге троюродным братом. В феврале 1744 года юная принцесса, тайно уехав в Россию вместе с матерью Иоганной Елизаветой, прибыла к русскому двору. 9 июля 1744 года она приняла православие, перейдя из лютеранской веры, и по настоянию императрицы Елизаветы Петровны при крещении приняла имя Екатерины Алексеевны, а на следующий день обручилась с будущим императором Петром III и получила титул великой княгини.

В России будущая императрица сразу с интересом принялась изучать язык, историю, веру и национальные традиции своей новой родины. Наставниками юной великой княгини стали выдающиеся люди наше страны того времени: основы православия помогал постигать архимандрит Симон (Тодорский), русскому языку обучал знаменитый ученый Василий Ададуров, а танцам — балетмейстер Жан Батист Ланде.

В конце 1740-х годов великая княгиня Екатерина Алексеевна всерьез увлеклась чтением. Сначала это были художественные романы видных европейских писателей того времени, затем их заменила более серьезная литература — труды по социально-политической истории Европы и сочинения французских просветителей (Вольтера, Дидро, Бейля, Монтескье), с некоторыми из которых императрица Екатерина II Великая впоследствии лично переписывалась.

Брак Екатерины Алексеевны с Петром Федоровичем оказался несчастливым. После свадьбы супруги были еще подростками, имели разные интересы и представления о жизни. Долгое время молодая семья оставалась бездетной, скорее всего причиной тому было неважное физическое и психологическое здоровье мужа.

Только через десять лет брака на свет появился их сын и наследник российского престола, будущий император Павел I. Однако рождение сына, а затем и дочери (она умерла во младенчестве) не помогло преодолеть дальнейшее охлаждение супружеских отношений. К тому же Петр и Екатерина почти не скрывали своих многочисленных внебрачных связей, что по меркам «галантного» XVIII века считалось нормальным явлением.

Восхождение к власти

После появления в России великая княгиня Екатерина Алексеевна почти сразу оказалась вовлеченной в многочисленные придворные интриги. Сначала ее мать, принцесса Иоганна Елизавета, попыталась развернуть российскую внешнюю политику в сторону Пруссии, что закончилось ее скандальным разоблачением и позорным выдворением на родину. Затем во время Семилетней войны, где Россия и Великобритания находились в противоборствующих коалициях, сама великая княгиня Екатерина Алексеевна при поддержке канцлера Российской империи Алексея Бестужева-Рюмина (который из-за этой истории попал в опалу) вступила в длительную и опасную переписку с английским послом в Санкт-Петербурге сэром Чарльзом Ханбери Уильямсом, от которого регулярно получала деньги.

По мнению современного историка Александра Каменского, в этой корреспонденции речь шла преимущественно о придворной политике, придворных новостях и личных делах самой Екатерины — например, о ее положении при дворе, но национальные интересы России подобным общением с представителем вражеской стороны никак не ущемлялись.

Это были годы, когда резко ухудшилось здоровье императрицы Елизаветы Петровны. Естественно, русская политическая элита задумывалась о том, что произойдет в случае ее смерти, когда к власти придет известный своими симпатиями к Пруссии великий князь Петр Федорович. Руководивший российской внешней политикой канцлер Алексей Бестужев-Рюмин, ярый противник Пруссии и сторонник союза с Англией, сделал ставку на Екатерину. Посол Уильямс ему в этом содействовал, в том числе снабжая Екатерину деньгами (после ее воцарения деньги были возвращены). Та, в свою очередь, помогала послу налаживать связи с российскими сановниками

Но вместе с тем Каменский признает, что «в определенном смысле Екатерина была в этот короткий период английским агентом, преследуя при этом лишь собственные интересы».

Перехваченная переписка великой княгини Екатерины Алексеевны во время во время Семилетней войны и тяжелой болезни императрицы Елизаветы Петровны с главнокомандующим российской армией генерал-фельдмаршалом Степаном Апраксиным вызвала скандал при царском дворе. Заподозренного в государственной измене Апраксина отозвали из действующей армии и арестовали (он скоропостижно умер во время следствия в августе 1758 года), а будущую императрицу Екатерину II Великую едва не выслали из России вслед за матерью.

Один из экспонатов выставки «Екатерина II. Путь к трону. К 250-летию восшествия на престол» в Государственном историческом музее Москвы

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Царствующая императрица Елизавета Петровна умерла в январе 1762 года после долгой и тяжелой болезни. Ее племянник Петр III после вступления на российский престол стал открыто унижать свою супругу — например, он публично появлялся вместе со своей фавориткой графиней Екатериной Воронцовой. При дворе ходили упорные слухи, что новый государь собирается не только развестись с опостылевшей супругой, но и отправить ее на вечное заточение в отдаленный монастырь.

Эти факторы в совокупности с другими сиюминутными обстоятельствами заставили Екатерину Алексеевну поторопиться с осуществлением своих честолюбивых планов. Этому способствовало то, что ее венценосный супруг после своего воцарения в начале 1762 году стал проводить политику, вызвавшую резкое отторжение русского общества.

Помимо действительно прогрессивных мер во внутренней политике (упразднения Тайной канцелярии, издания манифеста о вольности дворянской), Петр III предпринял радикальные шаги во внешней политике, расцененные как предательство национальных интересов России. Известие о неожиданном заключении сепаратного мира с Пруссией, главным противником России в Семилетней войне, и заключении с ней военного союза против Дании привели к глухому ропоту в придворной и дворянской среде.

К июню 1762 года отношения между августейшими супругами окончательно испортились

Слухи о возможном скором аресте Екатерины Алексеевны заставили ее вместе со сторонниками действовать немедленно. Опираясь на поддержку гвардейских полков, она решилась на переворот. В организации заговора видную роль играли гвардейские офицеры братья Григорий и Алексей Орловы, вахмистр Григорий Потемкин и адъютант Федор Хитрово.

9 июля 1762 года, воспользовавшись отъездом Петра III в Петергоф, заговорщики осуществили дворцовый переворот и вынудили императора отречься от престола. Спустя день после этого, 10 июля 1762 года, арестованный Петр III погиб в Ропшинском дворце под Санкт-Петербургом при невыясненных обстоятельствах. Вскоре его вдова Екатерина Алексеевна взошла на престол под именем Екатерина II.

Принципы и характер екатерининских реформ

Екатерина II Великая после прихода к власти имела четкую и ясную программу преобразований страны. В этом она ориентировалась на опыт Петра I Великого и считала себя последовательницей его реформ, но критиковала первого русского императора за чрезмерную жестокость при их осуществлении. Тем не менее Екатерина II Великая объясняла такую политику особенностью петровской эпохи и сложностью стоящих перед тогдашней Россией задач.

Специалист по российскому XVIII веку Александр Каменский называет Екатерину II Великую самым удачным российским реформатором, так как большинство своих планов ей удалось воплотить в жизнь. Екатерининские реформы затронули почти все стороны жизни российского общества. По мнению историка, это стало возможным по двум причинам.

Во-первых, Россия оказалась готова к переменам и для преобразований в стране уже была подготовлена почва. Во-вторых, намерения и планы императрицы совпадали с логикой развития русского общества и его насущными запросами. В отличие от Петра I Великого, при проведении модернизации и европеизации Екатерина II Великая не заимствовала готовые европейские модели и не пыталась механически пересадить их на русскую почву.

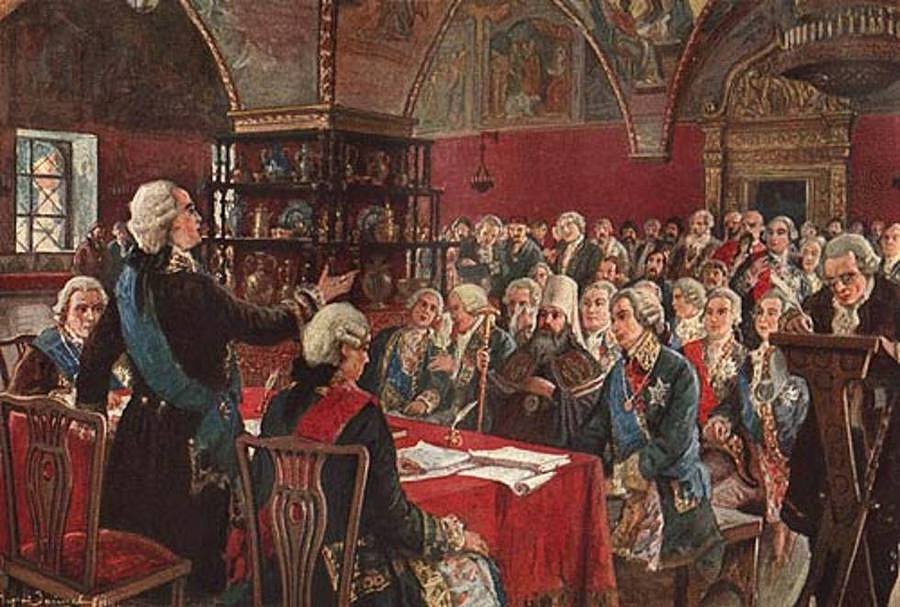

Изображение: Стефано Торелли «Коронация Екатерины Второй» / РИА Новости

По мнению Каменского, Екатерина II Великая полагала, что петровские реформы подтвердили принадлежность России к европейской цивилизации, поэтому она продолжила курс на создание жесткого регулярного государства. Но, в отличие от великого предшественника, Екатерина II стремилась не к максимальному укреплению самодержавия, а к его превращению в «законную монархию» — государство, основанное на принципах Просвещения и справедливых законах, обязательных и непреложных как для подданных, так и для самого монарха.

Внутренняя политика и реформы

В 1763 году Екатерина II Великая провела реформу Сената, который после разделения на шесть департаментов превратился из законодательного в административный и контролирующий орган государственной власти. В 1764 году состоялась задуманная еще Елизаветой Петровной секуляризационная реформа — изъятие собственности Русской церкви и уничтожение крупных монастырских вотчин. В 1769-м в России провели денежную реформу, результатом которой стало появление в стране ассигнационных банков и первых бумажных денег.

После подавления Пугачевского бунта в 1775 году прошла губернская реформа, в ходе которой Российскую империю разделили на 50 губерний и наместничеств, состоящих из уездов, а городам присвоили статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В 1785-м Екатерина II Великая подписала Грамоту на права и выгоды городам Российской империи (Жалованную грамоту городам), регламентировавшую правовой статус жителей городов и систему управления в них

В результате в стране появились полноценные выборные органы местного самоуправления, имевшие реальные властные полномочия

Одновременно с Жалованной грамотой городам в 1785 году императрица обнародовала Жалованную грамоту дворянству, окончательно закрепившую привилегированное положение этого сословия. Тремя годами ранее, в 1782 году, с изданием Устава благочиния, определявшем структуру и полномочия органов правопорядка, а также систему наказаний за совершенные правонарушения, в России состоялась полицейская реформа.

Изображение: Дмитрий Левицкий «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия» / Russian Look / Globallookpress.com

Екатерининский Устав благочиния в дальнейшем стал основой для развития в нашей стране уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Еще в первые годы своего правления Екатерина II Великая ограничила применение пыток как средства дознания и экзекуции как средства наказания, а также сократила перечень преступлений, каравшихся смертной казнью, сохранив ее только за особо тяжкие политические преступления.

В 1782-1786 годах Екатерина II Великая провела школьную реформу, во время которой в России появилась упорядоченная система образования с классно-урочной формой обучения, многие черты которой сохранились в нашей стране по сей день. Реформа предусматривала введение предметного преподавания, единые сроки начала и окончания занятий и единые учебные планы. Императрица положила начало женскому образованию в России, открыв в 1764 году Смольный институт благородных девиц и Воспитательное общество благородных девиц. В 1764-м Екатерина II Великая приобрела в Пруссии нескольких сотен картин для личной коллекции — Императорского Эрмитажа.

Однако Екатерине II Великой не удалось осуществить один из самых амбициозных своих замыслов во внутренней политике — упорядочение и систематизацию российского законодательства.

Еще в первые годы ее правления стало очевидно, что действующее на тот момент Соборное уложение 1649 года безнадежно устарело. Для выработки нового единого свода законов Российской империи императрица созвала Уложенную комиссию, работавшую в 1767-1769 годах в составе нескольких подкомиссий. Екатерина II Великая лично определила порядок выборов ее представителей от всех категорий населения Российской империи, указала их правовой статус и порядок работы.

В специально написанном в 1767 году «Наказе» для членов Уложенной комиссии императрица, опираясь на идеи европейских мыслителей эпохи Просвещения, сформулировала принципы будущего российского законодательства, определила социально-политическое устройство страны и основы функционирования судебной системы. Вскоре Екатерина II Великая убедилась, что большинство участников Уложенной комиссии во время работы в ней вместо достижения общественного блага преследовали своекорыстные сословные интересы. После начала русско-турецкой войны 1668-1774 годов разочарованная императрица распустила комиссию, но многие ее наработки пригодились во время проведения губернской и других реформ в 1770-1780-е годы.

К идеям, сформулированным в «Наказе», императрица Екатерина II Великая вновь попыталась вернуться уже на закате своего правления, во второй половине 1780-х годов. Она собиралась разработать «Свод государственных установлений», создать Главную расправную палату — высший судебный орган из выборных представителей всех основных сословий, ввести пост канцлера юстиции.

Однако активная законотворческая деятельность Екатерины II Великой по систематизации всех нормативно-правовых актов Российской империи при ее жизни так и не была доведена до логического завершения. Новый Свод законов Российской империи, пришедший на смену Соборному уложению 1649 года, был разработан только в 1832-м под руководством выдающегося русского реформатора графа Михаила Сперанского и во многих своих положениях действовал вплоть до Октябрьского переворота 1917 года.

Реформы Екатерины Великой в сфере государственного управления и социальной организации общества, натолкнувшись на стену крепостничества, в реалиях русского XVIII века вряд ли имели шансы на полный успех. Императрица не имела возможности осуществить то, что сделал ее правнук Александр II, оставшийся в нашей истории как царь-освободитель. Но реформы Екатерины стали важным и необходимым промежуточным звеном в подготовке России к этим великим переменам. И не ее вина, что этот процесс в нашей стране растянулся еще почти на столетие

Внешняя политика и завоевания

Екатерина II Великая вела активную наступательную внешнюю политику, направленную на укрепление роли России в мире и расширение ее территории. Императрица так сформулировала цели и задачи российской дипломатии:

Нужно быть в дружбе со всеми державами, чтобы всегда сохранять возможность стать на сторону более слабого… сохранять себе свободные руки… ни за кем хвостом не тащиться

Однако на европейском направлении Екатерина II Великая во многом сохранила внешнеполитический курс Петра III, основанный на ориентации на Пруссию.

Это была серьезная ошибка, поскольку до конца екатерининского царствования российская внешняя политика оказалась фактически зависимой от Пруссии

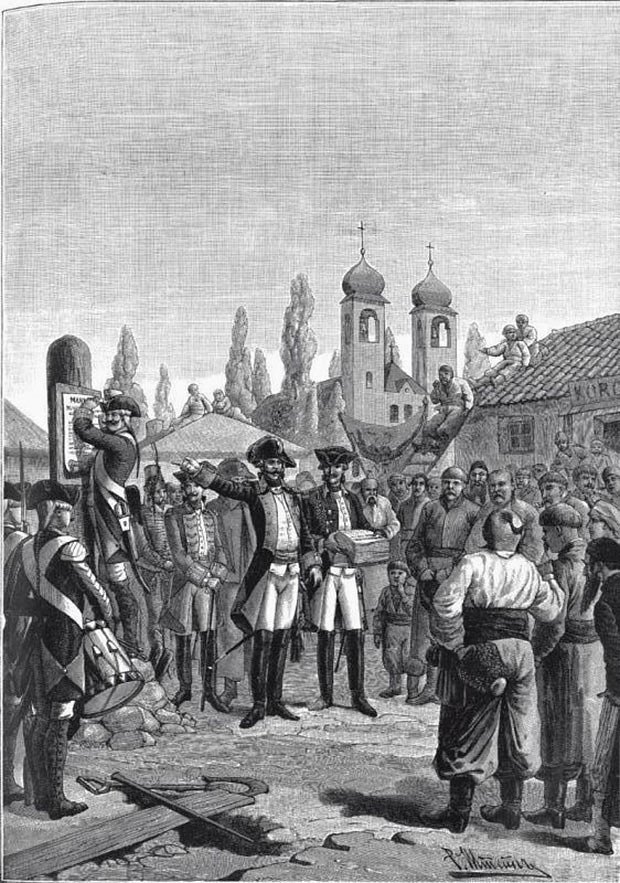

Результатом подобной зависимости стало вынужденное участие России в трех разделах Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 годы), инициированных Пруссией и Священной Римской империей. В итоге к концу XVIII века Польско-литовское государство прекратило свое существование, а в состав Российской империи вошли Правобережная Украина, Волынь, Белоруссия, Литва и Курляндия с многочисленным украинским, белорусским, польско-литовским и еврейским населением. Позднее некоторые исследователи упрекали Екатерину II Великую за участие в этих несправедливых разделах соседней страны, указывая на их явное несоответствие провозглашаемым императрицей принципам гуманизма и идеям Просвещения.

В конце 1770-х годов Екатерина II Великая выдвинула грандиозный внешнеполитический геополитический план — Греческий проект. Он предусматривал сокрушение Османской империи и раздел ее территории между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой, а также создание в Константинополе в границах бывшей Византийской империи Греческой империи во главе с внуком российской императрицы, которому было дано имя основателя города — Константин (будущий великий князь Константин Павлович, брат Александра I и Николая I). Для реализации Греческого проекта в 1781 году Екатерина II Великая заключила с императором Священной римской империи Иосифом II договор, тем самым вновь возобновив союз Российской империи со Священной Римской.

Однако в дальнейшем Греческий проект оказался несостоятельным и его тихо свернули

Россия за годы правления Екатерины II Великой окончательно закрепилась на Черном море и присоединила к себе обширные степные территории, получившие название Новороссия: Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Это произошло в результате двух победоносных войн с Османской империей: в 1768-1774 годах и в 1787-1791 годах.

По инициативе самой императрицы и ее многолетнего фаворита генерал-аншефа князя Григория Потемкина-Таврического началось быстрое и интенсивное освоение вновь присоединенных земель, где появилось множество новых городов с преимущественно греческими названиями: Екатеринослав (1777 год, ныне Днепр), Херсон (1778 год), Мариуполь (1779 год), Севастополь (1784 год), Николаев (1789 год), Екатеринодар (1793 год, ныне Краснодар), Одесса (1794 год), Тирасполь (1795 год), Луганск (возник в 1795 году как поселок при литейном заводе, основанном по указу Екатерины II).

В 1783 году императрица одобрила подписание Георгиевского трактата, устанавливавшего российский протекторат над Картли-Кахетинским царством (ныне территория Восточной Грузии) в обмен на военную защиту России. В 1780-е годы Екатерина II Великая поддержала деятельность сибирских промышленников по созданию на северо-западном побережье Северной Америки русских поселений, после чего активизировалось хозяйственное освоение Аляски.

Во время войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов Екатерина II Великая категорически отказала Великобритании в оказании российской военной помощи против восставших американских колонистов, что в итоге содействовало победе основателей США. Во время этой войны, придерживаясь принципа невмешательства, она выступила за установление свободы торговли в Декларации о вооруженном нейтралитете 1780 года, к которой вскоре присоединились многие другие европейские государства.

Изображение: Иван Миодушевский «Вручение письма Екатерине II»

Русско-шведская война 1788-1790 годов положила конец реваншистским планам Стокгольма по возвращению ранее утраченных территорий и закрепила военно-политическое доминирование Российской империи на Балтике.

Российская империя в царствование Екатерины II Великой не проиграла ни одной войны и окончательно обрела статус великой державы. В истории остались слова бывшего руководителя российской внешней политики в последние годы екатерининского царствования графа Александра Безбородко, сказанные им в 1799 году:

Не знаю, как при вас, молодых, будет, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!

Последние годы правления и смерть

В пожилом возрасте Екатерина II Великая много болела и заметно располнела из-за неправильного образа жизни и нездорового питания. Екатерина II Великая умерла утром 17 ноября (по григорианскому календарю) 1796 года в возрасте 67 лет от инсульта.

Владимир Боровиковский «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке».

Изображение: The State Hermitage Museum / Globallookpress.com

Ровно за сутки до своей кончины она по своему обыкновению встала рано утром, выпила чашку кофе и ушла в уборную. Там спустя некоторое время ее застал камердинер лежащей на полу без сознания. Спустя несколько часов состояние Екатерины II Великой резко ухудшилось и началась агония. Ее сын Павел I после кончины нелюбимой матери приказал похоронить ее в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге рядом с ее мужем и своим отцом — погибшим в 1762 году императором Петром III.

Личная жизнь, семья и фавориты

За свою жизнь Екатерина II Великая родила троих детей. Первенец Павел Петрович, будущий император Павел I, был сыном законного супруга Петра III, — в дальнейшем у него сложились холодные и даже неприязненные отношения с матерью. Это усугублялось тем фактом, что Екатерина II Великая фактически была узурпатором и не имела никаких прав на трон, особенно после достижения наследником российского престола Павлом Павловичем совершеннолетия в 1772 году.

В декабре 1757 года Екатерина II Великая родила дочку Анну, умершую спустя год. Граф Григорий Орлов был отцом второго сына императрицы — Алексея Бобринского. В преклонном возрасте Екатерина II Великая много времени уделяла внукам, особенно старшему — Александру, на которого возлагала большие надежды. После убийства Павла I в 1801 году любимый внук Екатерины II Великой вступил на престол под именем Александра I со знаменитыми словами:

Все при мне будет, как при бабушке

Екатерина II Великая была известна своей бурной личной жизнью и многочисленными любовниками. По мнению дореволюционного исследователя Петра Бартенева, их число достигало 23, хотя современный историк Андрей Зорин считает, что слухи о безумной распущенности Екатерины II явно преувеличены.

Самыми известными из екатерининских фаворитов были Сергей Салтыков, Григорий Орлов, корнет лейб-гвардии Конного полка Александр Васильчиков, князь Григорий Потемкин, гусар Семен Зорич, Александр Ланской; а последним из них был корнет Платон Зубов, ставший генералом. С князем Григорием Потемкиным-Таврическим, по некоторым данным, Екатерина II Великая даже тайно обвенчалась в 1775 году. После прихода к власти в 1762 году императрица планировала выйти замуж за Григория Орлова, но доверенные придворные отговорили ее от этой идеи.

Немногие из фаворитов Екатерины II Великой имели реальное политическое влияние, и никто из них не участвовал в управлении страной. Тот же князь Григорий Потемкин-Таврический был только соратником и единомышленником императрицы. Екатерина II Великая полагала абсолютное самодержавие единственной подходящей формой правления в России и никогда ни с кем не делилась властью.

Наследие

После эпохи дворцовых переворотов 1725-1762 годов и бесславного завершения почти выигранной Семилетней войны 1756-1763 годов международный престиж Российской империи заметно пошатнулся. Екатерина II Великая с помощью внутренних преобразований и энергичной и агрессивной внешней политики сумела значительно повысить авторитет нашей страны.

Но участие в разделах Речи Посполитой негативно отразилось на репутации императрицы в творческих кругах Европы и породило так называемую польскую проблему, сохранявшуюся вплоть до 1917 года. Позже оказалось, что главными бенефициарами от ликвидации Польско-литовского государства оказались немецкие государства — Пруссия и Священная Римская империя (после 1806 года — Австрия), ставшие впоследствии противниками России.

Екатерина II Великая обладала трудолюбием, проницательностью и умением воспринимать и эффективно воплощать в жизнь чужие идеи, умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких, талантливых и компетентных. Дореволюционный историк Василий Ключевский отмечал, что у императрицы не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа.

Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: памятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, уменье быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя выбрать тон

Выдающийся историк Сергей Платонов полагал, что историческое значение екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно потому, что тогда были подведены итоги предыдущей истории, окончательно завершились ранее развивавшиеся исторические процессы. По его мнению, способность Екатерины доводить до полного разрешения те вопросы, какие ей ставила история, заставляет всех признать в ней первостепенного исторического деятеля, независимо от ее личных ошибок и слабостей.

Современный историк Александр Каменский, оценивая итоги правления Екатерины II Великой, указывает, что оно было временем относительной политической стабильности, роста российской экономики и подъема русской культуры и науки. Ее преобразования затронули все важнейшие сферы жизни российского общества и имели долговременное влияние на последующую историю России.

В правление Екатерины II продолжился процесс осмысления национальной самобытности и самосознания русского народа и роста патриотизма, чему способствовали как военные победы, так и достижения в области культуры и науки

Россия в годы правления Екатерины II Великой достигла пика своего могущества как европейская континентальная империя. Среди историков сейчас ведутся ожесточенные споры, насколько империя как форма организации государства отвечала интересам ее многонационального и многоконфессионального населения.

Некоторые из них считают империю искусственным и агрессивным типом государства, основанным на страхе покоренного населения перед грубым насилием. Другие придерживаются иной точки зрения, указывая, что подобная форма государственности устраняла и нивелировала национальную обособленность населяющих ее народов и способствовала включению их в единый цивилизационный процесс. Недаром в первой половине XIX века император Николай I, младший внук Екатерины II Великой, с пафосом воскликнул:

Немец, финляндец, татарин, грузин — вот что такое Россия