В апреле власти Чукотки объявили о начале «чумового» эксперимента, в рамках которого младшеклассники будут получать образование прямо в тундре. По задумке, в роли педагогов выступят сами родители. Таким образом власти надеются, что решат проблему с недовольством жителей Севера, которых не устраивает, что детей на многие месяцы забирали из семьи в интернаты. И это проблема с далекой историей: государство уже более ста лет пытается научить северян учиться и чередует уговоры с принуждением. О том, как советская власть боролась с безграмотностью чукчей и чем те отвечали чиновникам, — в материале «Ленты.ру».

Маленькие дикари

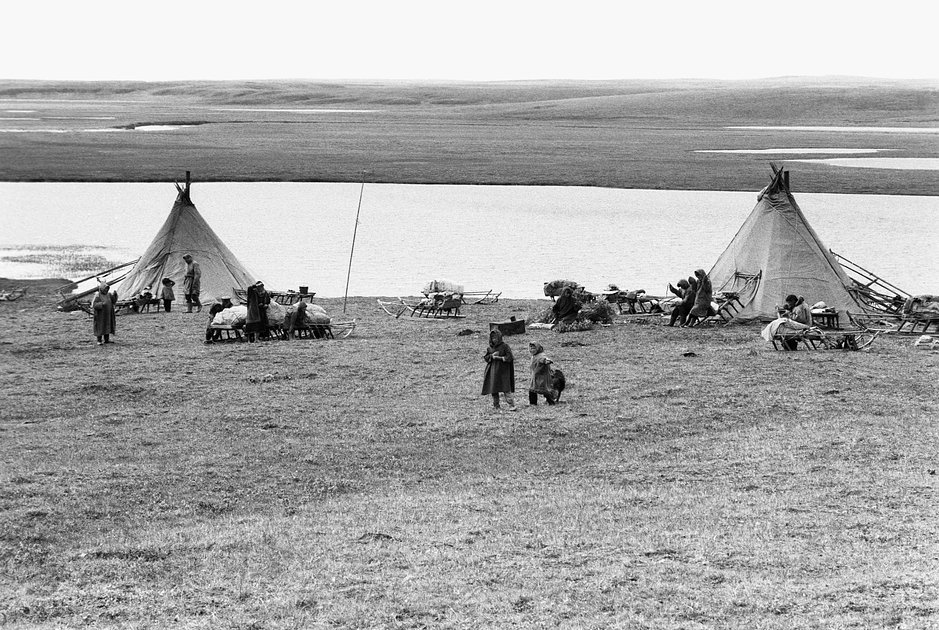

В начале пятидесятых кочевники российской Арктики поразились появившемуся в небе аппарату. Он кружил над тундрой, распугивая одиноких песцов и целые стада оленей, затем приземлялся и забирал их детей из чума. Этим аппаратом был вертолет Ми-1, который в начале пятидесятых запустили в серийное производство. Он помогал чиновникам облетать Арктику в поисках детей якутов, долган, нганасан, чукчей, ненцев и других северных народов, чтобы передать их в руки советских педагогов.

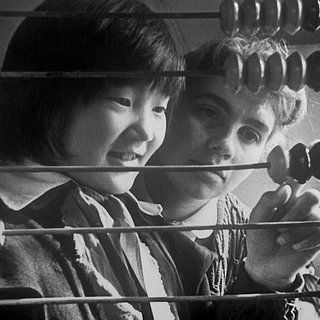

Фото: Виталий Иванов / ТАСС

Москва и раньше пыталась просветить и осоветить кочевников, но в первые три десятилетия существования советской власти в Арктике — а там она окончательно установилась позже, чем в других регионах, лишь летом 1923 года, — эти попытки проводились в виде уговоров, а в середине пятидесятых уговоры кончились, и детей начали изымать из семей и помещать в интернаты. А кочевники, как и в ранние советские годы, и во время Российской империи, — сопротивлялись, как могли.

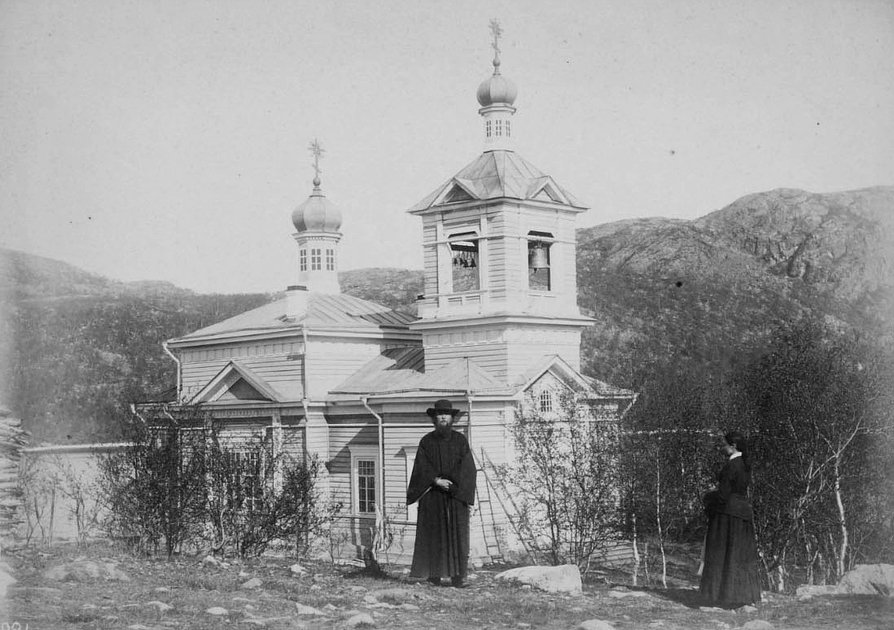

К.П. Щеколдин с супругой. 1883 год

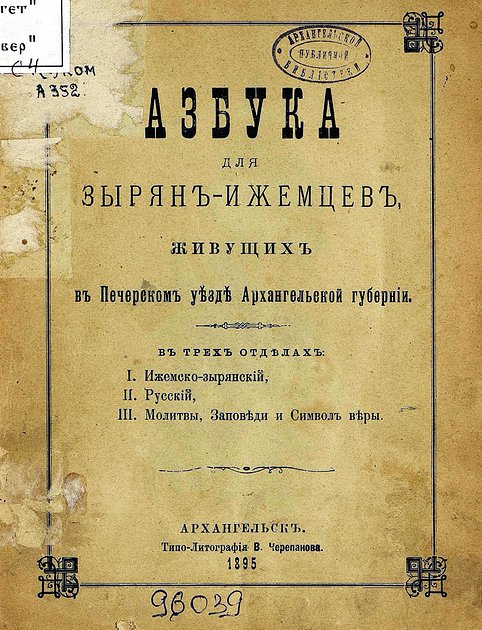

До революции сопротивляться обучению было проще всего: на всю Арктику насчитывалось лишь около пары десятков учебных заведений, и большей частью они располагались при храмах и монастырях — там учили грамоте и параллельно пытались обратить в православие либо детей-сирот, либо тех, кого родители сами отдали в распоряжение священников и учителей. В последнем случае обучению сопротивлялась уже сама физиология учеников. Так, один из путешественников рассказывал об «удачном примере» школы, в которой ему удалось побывать: педагог из села Нахрачи в Тобольской губернии смогла научить детей манси сносному русскому языку, но не могла справиться с их неумением сидеть на стульях — дети падали с непривычной мебели.

Много было хлопот с маленькими дикарями (...) Русскому языку (...) она выучила их довольно скоро, запретить говорить в школе по-вогульски, но выучить их сидеть на стульях, как это ни странно, довольно долго ей не удавалось (...) Тогда она стала привязывать их ноги к ножкам табуреток, и теперь они сидят, уже не падая

Впрочем, были и учителя, которые не пытались идти против природы своих учеников, но наоборот — подстраивались под нее. Одним из них был священник села Пазрек Архангельской губернии Константин Щеколдин, который, хотя и учил детей язычников-саамов по священным для православных книгам, но делал это так, чтобы самому настигать полукочевой народ с «передвижной школой» при их перемещениях.

Фото: А. Просеков / ТАСС

Во время Гражданской войны вопросы педагогики интересовали конфликтующие стороны примерно так же, как и самих представителей коренных народов Арктики. Но едва боевые действия закончились, об образовании снова вспомнили, и красные энтузиасты по примеру священника Щеколдина сами пошли в тундру, где столкнулись с «наследием трехсотлетнего притеснения туземцев». Их ждали страх и «недоверие к русским», подозрительность и предрассудки.

Темнота и косность использовались кулаками и шаманами. Видя, что школа — одно из орудий уничтожения эксплуатации, они делали все возможное, чтобы дискредитировать деятельность советской школы и подорвать к ней всякое доверие у своих сородичей

Советские педагоги-пропагандисты Николай Базанов и Александр Казанцев в книге «Школа на Крайнем Севере» сообщали, что в начале двадцатого века красные энтузиасты сталкивались не только с непониманием, но и с «прямо враждебным отношением ко всему русскому». Они приводили рассказ нанайца по фамилии Бельды, который вспоминал страшилки о русских и русской грамоте.

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Родители часто пугали русскими. Они говорили: “Русские люди — злые; увидят тебя, увезут с собой, и у них тебе будет плохо”. И я боялся русских», — рассказывал нанаец, который, по словам авторов книги, позже сам стал учителем. Он добавлял, что родители говорили о «греховности» образования и предупреждали: «Стоит только что-либо написать, как сразу же узнает злой дух и непременно за это накажет (...) Кто научится писать и читать, тот (...) перестает быть нанайцем».

Однако практики, которые применяли даже такие признанные авторитетами педагоги-просветители, как Амалия Хазанович (одна из первых русских учительниц на Таймыре), мало отличались от методов преподавательницы, привязывавшей ноги учеников к ножкам стульев.

Удавка друзей-нганасан

Амалия Хазанович была комсомолкой, откликнувшейся на призыв партии к «покорению» Севера и советизации его жителей. Попасть в первую сотню покорителей Севера ей не удалось, и какое-то время она занималась агитацией в Подмосковье, но в итоге добилась отправки к кочевникам.

Таймыр — место, куда полетела Хазанович, — уже начали экономически советизировать. Власти сочли, что кочевники живут неправильно. Одну часть народов чиновники определили как кулаков, угнетателей, и поразили их в правах, другую часть — как батраков. Оленей — как угнетаемых, так и угнетенных кочевников — коллективизировали, а сами народы Севера решили обучить «правильному» оленеводству — для них даже выпустили пособие, «Зооминимум», в котором рассказывалось, сколько скота им нужно иметь и как с ним правильно обращаться.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При этом, как пишет Лариса Стрючкова, член Клуба исследователей Таймыра, власти не учли, что «угнетение», свидетелем которого они стали на Севере, является формой взаимовыручки: кочевник давал работу менее успешному родственнику, и в результате положение всей семьи выравнивалось, причем в ущерб «богатому».

Помогать бедному родственнику мог не обязательно зажиточный оленевод. Приполярная перепись 1926-1927 годов показала, что и в очень небогатых хозяйствах практиковался наем рабочей силы из числа вовсе неимущих сородичей. Причем валовый доход на душу в хозяйстве без найма был значительно выше, чем в хозяйствах с наймом, — то есть если человек не брал «в прокормление» бедного родственника, то жил богаче сам

Кулаков лишали финансирования, и жить хуже начинали и богатые, и бедные. При этом последние брали кредиты, которые с готовностью выдавала советская власть, но отдать их не могли и тонули в долгах.

В результате в 1932 году в регионе вспыхнуло восстание. Под предводительством шамана Романа Бархатова кочевники атаковали большевиков и все русское местное население — нередко пойманным просто накидывали на шею маут — удавку — и так волокли до ближайшего озера, куда и сбрасывали тело представителя центральной власти. Одной из жертв смуты стал и учитель по фамилии Завазчиков, которого восставшие застали в пути — он ехал в регион набирать подопечных на новый учебный год.

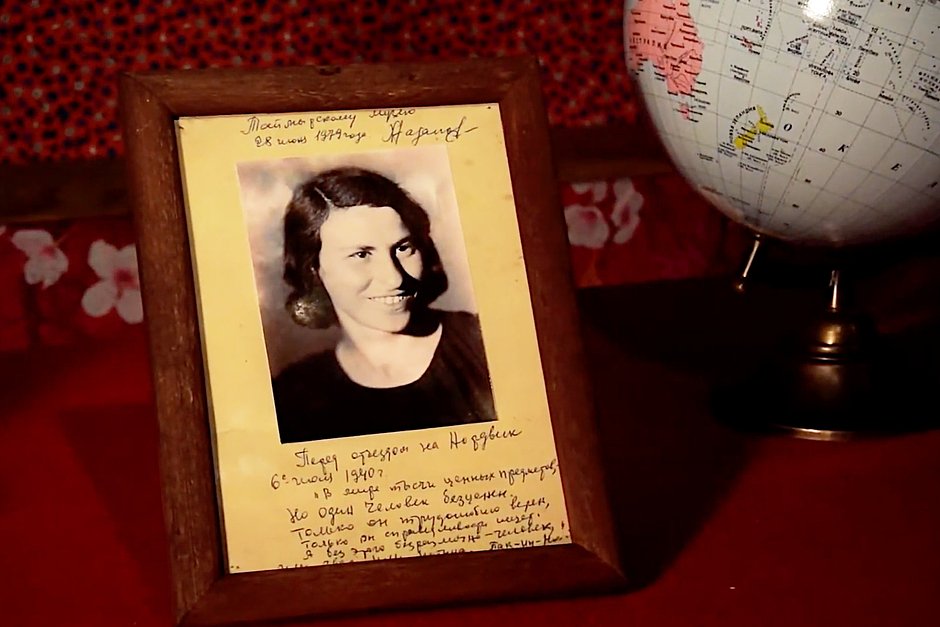

Амалия Хазанович

Кадр: «Таймырский краеведческий музей» / YouTube

Прибыв на Таймыр через четыре года после восстания, Хазанович опробовала себя в работе с долганами, которых большевики считали относительно культурным и благополучным кочевым народом, а после отправилась к «более темным туземцам», нганасанам.

Хазанович не посягала на экономический уклад жизни кочевников, ее приезд в тундру стал иным вызовом: с первых шагов каждое ее действие нарушало религиозный или общественный порядок в стане нганасан. Оказавшись в патриархальном обществе, она нарушила десятки табу от контактов мужчин с «нечистыми» женщинами до раскрытия имен, считавшихся у нганасан священными.

Когда дело дошло до имен людей, живущих с нами (я знала, но хотела правильно записать), он вдруг замолчал. Я долго объясняла гостю, что не называть имена своих сородичей, соседей, друзей — суеверие, нарушение которого не принесет беды, и он сдался…

Итогом поездки Хазанович к кочевникам стали, по ее словам, «зерна грамоты и познания мироздания», которые она посеяла в первобытном обществе, «где суеверия и предрассудки цепко держали людей в страхе». Педагог победила ряд суеверий и показала, что преступление вековых запретов не опасно для кочевников. А в логике родителей упомянутого ранее школьного учителя Бельды поездка Амалии Хазанович и ее работа по «ликвидации безграмотности» привели к тому, о чем они и предупреждали — «просвещенные» народы приобрели «знания» и потеряли часть своей идентичности.

Барак науки

На раннем этапе существования советского государства власть могла предложить кочевникам в сфере образования немного, почти ничего. Был только энтузиазм комсомольцев из педагогических вузов и рвение чиновников. Но для того чтобы посещать школу, этого было недостаточно — детям (да и плохо говорящим по-русски взрослым) нужно было создать условия, чтобы те покинули относительно теплый чум и пришли учиться в другое, как минимум не менее теплое и обустроенное помещение. Но таких было немного.

Вот как описывал состояние северных школ этнограф Николай Леонов в статье «Просвещение малых народностей Севера»: «Специально приспособленных зданий [на Севере] либо совсем не имеется, либо они пришли в ветхость. Для примера приведу выписку из доклада учителя Чайвинской туземной школы на Сахалине. Школа с квартирой для учителя — японской [по]стройки. Отапливается каминами. Интернат — бывшая конюшня, бревенчатая, ветхая (...) спят дети на нарах».

Во время снежных бурь в помещение попадает снег. Само здание школы настолько заносится снегом, что по крыше разгуливают олени

В Чайвинской школе помещение отапливалось камином, но камины и печи были не везде, как и топливо к ним. Исследователь Олег Талызин приводит статистику по обустроенности северных школ за конец тридцатых и начало сороковых. По его данным, в ряде районов Чукотки учебный процесс был вовсе сорван из-за отсутствия пособий или топлива для помещений, а если учеба и велась, то в качестве помещений использовались палатки или землянки.

И даже если помещение школы и интерната при ней было хотя бы немного обустроено, туземцы — как их называли советские чиновники — все равно испытывали проблемы с получением образования. Тот же Леонов отмечал, что порой посещение детьми кочевников школ почти срывается из-за «озлобленности русского населения» — русские завидовали северянам, чьих детей брали в особые школы на полный пансион, а места русским детям в них не отводилось.

Слезы, яблочки и конфетки

Если в 20-е, 30-е и даже 40-е годы XX века занятия в школах посещали такие же энтузиасты, как и сами приехавшие на Север педагоги, то в пятидесятые все изменилось. «Туземцев» больше не уговаривали — их детей начали забирать на учебу принудительно.

Исследователь языков народов Севера Николай Вахтин предварял одно из своих выступлений опытом общения с кочевниками, которые рассказывали ему о том, как ощущалось изъятие детей из семей. «Душераздирающие рассказы о том, как маленький мальчик прятался под шкурами в чуме, а его находили и насильно тащили в грузовик, чтобы везти в школу, — рассказывал он. — Как родители прятали детей в отдаленных стойбищах, а власти вызывали военные вертолеты, и солдаты ловили и увозили детей (...) — мне приходилось слышать и читать десятки раз».

И то, как детей забирали из семей в интернаты, было не самым страшным для них. После того как они попадали в уже стандартизированные учебные заведения, их ждали более серьезные испытания.

Если во время кочевья дети и их родители десятилетиями общались в основном с ближайшими родственниками или с приятелями из других кланов, то, оказавшись в интернате, ученики не знали людей, с которыми им предстояло провести следующие месяцы и годы. Вместо уклада оленевода, который предполагал совершенно особый распорядок дня, детям приходилось подстраиваться под придуманный европейскими педагогами режим. Менялось и само отношение к детям — дома юные кочевники считались равноправными членами общины, работавшими наравне со взрослыми, а в школах к ним относились как к несмышленым подопечным, которым не было позволено иметь при себе даже один из главных инструментов северного человека — нож.

Фото: Редькин Марк / ТАСС

Вместо мяса оленей детей кормили неизвестными для них крупами и овощами, для употребления которых приходилось пользоваться не руками и все тем же ножом, а вилкой и ложкой. Все вокруг вызывало в лучшем случае недоумение, а порой — раздражение и гнев.

И лишь несколько десятилетий спустя, когда первые выпускники интернатов, ознакомившиеся с порядками в советских школах, могли поделиться с братьями и сестрами полученным опытом, а некоторые из бывших школьников сами становились учителями, — ситуация с образованием на Севере немного выправилась, европейская концепция школы почти прижилась.

Но и сегодня у кочевников сжимается сердце, когда они видят вертолет, который заберет их детей в интернат.

Я им (детям) говорю: там (в интернате) хорошо, яблочки, конфетки вам будут давать, а у самой едва слезы не текут