Американские санкции наносят колоссальный вред самим США. К такому сенсационному выводу приходит в своей книге «Обратный эффект санкций. Как санкции меняют мир не в интересах США» экономист Агата Демаре. В ней же она приводит наглядные доказательства, объясняя, как страны по всему миру годами находили способы обхода санкций под носом у контролирующих органов. Кроме того, она показывает, как американское правительство, усиливая давление, только добавляет себе проблем: у него на глазах государства-мишени сплачиваются между собой, а Китай и Россия образуют альтернативный центр притяжения в мире, трансформируя глобальную экономику и уменьшая влияние США. «Лента.ру» с разрешения издательства «Азбука-Бизнес» публикует отрывок из книги.

В настоящее время санкции являются распространенным дипломатическим инструментом Соединенных Штатов для продвижения своих интересов. В простейшей форме современные американские санкции направлены против физических лиц: замораживаются активы этих людей в Америке. Когда такие лица включаются в перечень специально обозначенных граждан, их банковские счета в США блокируются. Кроме того, им запрещается посещать Соединенные Штаты. Эти люди часто хвастаются тем, что попали под американские санкции, так как это свидетельствует об их хороших связях и влиятельности на родине.

Несмотря на шумиху в СМИ вокруг нескольких громких случаев (например, санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам из-за подавления свободы слова или против президента России Владимира Путина после начала СВО на Украине), санкции против физических лиц имеют ограниченное значение.

По сути, их назначение в основном символично. Люди, против которых направлены подобные действия, зачастую прекрасно понимают, что в отношениях между их родной страной и США не все в порядке. Обычно они принимают меры предосторожности, чтобы скрыть или вывести свои активы за пределы Америки, задолго до наложения санкций.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Впрочем, в упреждающих шагах зачастую нет необходимости. При наиболее распространенном сценарии адресаты санкций не имеют активов в США и не планируют туда ехать; они часто (и вполне обоснованно) опасаются, что могут столкнуться с серьезными проблемами либо на американской территории, либо после возвращения на родину. Для многих режимов-изгоев поездка в США является верным признаком того, что данный человек намерен сбежать в Америку, и поэтому с ним необходимо «разобраться». Как правило, это не лучшим образом сказывается на продолжительности жизни несчастного путешественника.

Таким образом, эти санкции являются чисто демонстративными

***

Помимо санкций для физических лиц, в санкционном арсенале Америки имеется еще несколько видов оружия. Наиболее распространенными из них являются торговое эмбарго, финансовые санкции (ограничивающие доступ страны к доллару США или к международной банковской системе) и отраслевые санкции (направленные против конкретных секторов экономики данной страны — например, нефтедобывающей отрасли).

В 1950-е годы, когда США начали применять санкции для достижения своих внешнеполитических целей, доступными были не все эти инструменты: в то время в арсенал экономического принуждения Вашингтона входили только торговые эмбарго. Они представляют собой наиболее известную и, пожалуй, самую простую для понимания форму экономических санкций: разрываются все торговые связи.

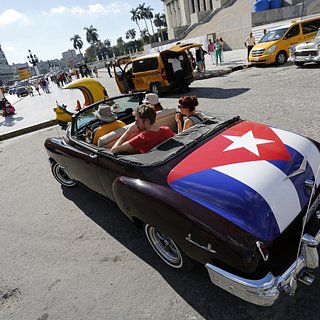

Самым знаменитым американским торговым эмбарго является введенное президентом Дуайтом Эйзенхауэром против Кубы в 1960 году — в ответ на решение кубинского лидера Фиделя Кастро национализировать три американских нефтеперерабатывающих завода.

Фото: Javier Galeano / AP

Однако истинная цель Белого дома состояла не в мести Кубе за захват заводов. В первую очередь Эйзенхауэр хотел сменить режим в Гаване: американской администрации было некомфортно осознавать, что близкий союзник Советского Союза находится менее чем в 100 милях от побережья Флориды. Смена политического строя на Кубе являлась первоочередной задачей Вашингтона, пока в рассадники коммунизма не превратились другие страны Латинской Америки.

В 1959 году США имели статус крупнейшего торгового партнера Кубы: на американские компании приходилось 73% кубинского экспорта и 70% импорта. Эмбарго США ввело запрет на любую торговлю через Флоридский пролив; коммерческие связи между США и Кубой внезапно оборвались, и кубинскому режиму пришлось экстренно заняться поисками других торговых партнеров для удовлетворения своих потребностей в импорте. Вашингтон понимал, что при такой зависимости Кубы от США эмбарго окажет на Гавану огромное экономическое давление. С этой точки зрения блокада имела безоговорочный успех. Согласно данным ООН, с 1960 года эмбарго обошлось Кубе в 130 млрд долларов, и эта сумма продолжает расти. И все же, несмотря на столь ощутимые экономические издержки, американское эмбарго против Кубы не достигло поставленной Вашингтоном цели — смены правящего режима.

Фото: Jose Goitia / AP

Оценить эффективность санкций сложно, поскольку у нас нет противоположной картины: никто не знает, как развивалась бы ситуация, если бы они не вводились. Однако трудно найти доказательства того, что санкции вызвали на Кубе какие-то изменения, идущие на пользу США.

Самая простая иллюстрация этого: спустя шесть десятилетий после прихода Кастро к власти на Кубе все еще сохраняется коммунистическая однопартийная система

Долговечность режима отчасти отражает способность Кубы адаптироваться к условиям американской блокады. После введения эмбарго Гавана быстро углубила связи с Советским Союзом. Москва начала покупать сахар, который Куба ранее экспортировала в США. Кроме того, после прекращения экспорта американских энергоносителей на остров Советский Союз занялся поставками столь необходимой кубинскому режиму нефти.

Недавно Куба начала развивать отношения с Китаем, и сегодня Пекин превратился в крупнейшего торгового партнера страны, поставляя Гаване технику и потребительские товары. С этой точки зрения эмбарго Кубы, возможно, оказалось вполне выгодно России и Китаю. Ирония судьбы, поскольку обе эти страны принадлежат к числу главных противников Америки.

Укрепление связей Гаваны с Москвой и Пекином — одна из причин провала кубинского эмбарго. Еще одна причина заключается в том, что Америке не удалось убедить своих союзников присоединиться к блокаде острова; партнеры США никогда не воспринимали Кубу как угрозу своей безопасности. Несмотря на эмбарго, Куба продолжает свободно торговать с другими странами: Канада (которую едва ли можно назвать врагом США) — один из крупнейших торговых партнеров Кубы. Остров имеет торговые связи практически со всеми странами мира, за исключением США, и является крупным мировым поставщиком никеля и медикаментов.

Пожалуй, одним из главных достижений американского торгового эмбарго является то, что оно подтолкнуло Кубу к углублению торговых связей практически со всеми другими государствами мира.

Американская блокада не привела к достижению ни одной из заявленных Вашингтоном целей на Кубе

***

(...) В жесткой конкуренции Северная Корея занимает первое место в мировом рейтинге нарушителей санкций. За последние 20 лет северокорейские контрабандисты придумали изобретательные способы импорта нефти и экспорта угля сверх установленных ООН уровней.

Фото: KCNA / Reuters

Один из наиболее распространенных приемов заключается в отключении транспондеров — устройств слежения в режиме реального времени — на судах, участвующих в незаконной торговле. Суда, на которых отключены транспондеры, не отображаются в международных системах слежения, что позволяет им совершать так называемые «темные рейсы». Поэтому трудно обнаружить используемую Северной Кореей незаконную перевалку нефти или угля с судна на судно посреди Восточно-Китайского моря — особенно дистанционно.

Если северокорейские контрабандисты не выключают транспондеры, чтобы не вызывать подозрений, они, как правило, скрывают истинный порт назначения своих судов. Например, делают вид, что направляются в африканские порты, а на самом деле следуют в северокорейские воды. Чтобы договориться о встрече для перевалки груза с судна на судно, экипажи отправляют друг другу свои координаты через популярную китайскую систему обмена сообщениями WeChat. На этом северокорейские контрабандисты не останавливаются. Они также меняют внешний вид судов, участвующих в незаконной деятельности, и поэтому службы безопасности испытывают затруднения с распознанием этих судов на спутниковых снимках.

В 2018 году инспекторы ООН обнаружили прекрасный пример сочетания всех этих методов обхода санкций. Они отслеживали местонахождение судна «Юк-Тун» (Yuk-Tung), попавшего под ограничения ООН за помощь Северной Корее в нелегальном импорте нефти. После нескольких месяцев расследования инспекторы ООН установили, что владельцы судна «Юк-Тун» разработали тщательно продуманную стратегию по уклонению от международных санкций.

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Прежде всего контрабандисты подделали идентификационные данные судна в международных системах слежения. Они выдавали «Юк-Тун» за судно «Майка» (Maika) под панамским флагом. Настоящее судно «Майка» принадлежало легальной компании, никак не связанной с Северной Кореей. На устройствах слежения местонахождение судна-нарушителя «Юк-Тун» отображалось как местонахождение вполне законопослушной «Майки». Тем временем настоящее судно «Майка» стояло на якоре у африканского города Ломе. Службы безопасности, пытавшиеся отследить местонахождение «Юк-Туна», наблюдали перемещения «Майки» в Гвинейском заливе.

Планы контрабандистов не ограничивались подменой информации. Они сделали фальшивое свидетельство о регистрации судна «Юк-Тун», использовав название «Майка». Экипаж «Юк-Туна» также перекрасил свой корабль, удалив прежний логотип YT, и заменил международный идентификационный номер «Юк-Туна» на корме номером «Майки». Владельцы «Юк-Туна» не случайно выбрали «Майку»: «Юк-Тун» и «Майка» — систершипы (однотипные корабли), построенные в одном году и имеющие

сходный внешний вид. Службы безопасности, обнаружившие деятельность судна, похожего на «Юк-Тун», которому санкции ООН запрещали плавать, приняли его за не подпадающую под санкции «Майку».

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Все эти изощренные приемы позволили «Юк-Туну» в течение нескольких месяцев незаметно осуществлять незаконную перевалку нефти с судна на судно у побережья Северной Кореи. (...)

***

Ловкость, с которой северокорейский режим обходит санкции, подчеркивает недостатки торговых эмбарго

Первая проблема заключается в том, что такие блокады крайне сложно контролировать. Страны, применившие санкции, не имеют возможности досматривать все грузовые самолеты и суда, перемещающиеся по планете. Даже если ограничиться морской контрабандой, нужно учесть, что в международных водах курсирует около 100 тысяч грузовых судов. Если проверять их раз в месяц, то потребуется 1,2 млн проверок в год, то есть примерно 3300 проверок в день, причем по всему Мировому океану. Это невозможно, даже если бы этим ежедневно круглый год занимались все правоохранительные органы мира.

Еще одна проблема заключается в том, что в большинстве случаев торговые эмбарго не достигают своей цели. Они редко наносят ущерб влиятельным элитам режимов-изгоев. В качестве примера можно привести Северную Корею. Более 40% населения этой страны (то есть свыше 10 млн человек) недоедают. Девять миллионов жителей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. Около 20% северокорейских детей отстают в росте вследствие плохого питания и постоянных инфекций.

При этом представители северокорейской элиты продолжают получать предметы роскоши благодаря сетям, созданным Пхеньяном для обхода эмбарго ООН

Фото: KCNA / Reuters

Блокады также затрудняют деятельность гуманитарных организаций. Теоретически эмбарго не должно осложнять их работу. Однако большинство международных агентств считают санкции основной помехой для своей деятельности в странах-изгоях, таких как Северная Корея. (...)

***

Осознавая эти недостатки, в начале 2000-х годов OFAC организовало мозговой штурм в надежде придумать нечто более удачное, нежели торговое эмбарго. Перед агентством стояли три задачи. Усовершенствованные санкции должны стать более адресными, нежели полное торговое эмбарго, щадить гражданское население и одновременно наносить ущерб спаянным элитам. Они должны быть более сложными для обхода. И, пожалуй, самое главное — от новых методов требовался больший ущерб режимам-изгоям, нежели от торгового эмбарго. Исходя из этих целей, OFAC приступило к работе.

В ходе этой деятельности в 2003 году сотрудники OFAC обнаружили, что один из малоизвестных банков в Макао — Banco Delta Asia (BDA) — проводит огромное количество транзакций для Северной Кореи. Управление заподозрило, что здесь что-то кроется. С помощью разведывательных служб OFAC принялось копать глубже. После тщательного расследования кусочки головоломки сложились в ошеломляющую картину.

Более 20 лет северокорейский режим использовал сети банков, связанных с Banco Delta Asia, для ведения нелегального бизнеса за рубежом и последующего возвращения незаконных доходов в Пхеньян

Специалисты OFAC быстро поняли, что на кону стояли огромные суммы. Северная Корея является крупным (и, вероятно, самым искусным) мировым игроком в области подделки американских банкнот номиналом 100 долларов. Страна также преуспела в контрабанде метамфетамина и героина. В начале 2000-х годов Северная Корея получала около 500 млн долларов в год от подделки банкнот и еще 100-200 млн долларов от наркоторговли. Эти средства шли на финансирование военных целей Пхеньяна.